Ce texte provient d’un article universitaire, je vous invite à le découvrir dans le texte :

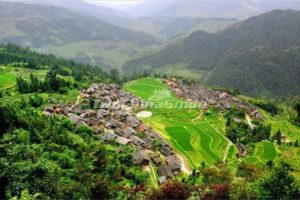

Les Trois petits cochons en Chine : tourisme, habitat rural et modernité au Guizhou

By Frederic Landy

https://doi.org/10.4000/MAPPEMONDE.355

Trois maisons, trois visions du progrès

Frederic Landy utilise la parabole du conte des trois petits cochons qui construisent des maisons en paille, en bois et en brique.

Pour attirer les touristes occidentaux, il faudrait construire et préserver des maisons traditionnelles en bois et le caractère rustique. Or les touristes Han sont plus sensibles aux paysages et aux spectacles culturels vivants.

La maison en brique, signe de richesse, de confort et de progrès s’impose. La notion occidentale de l’authenticité et du progrès est ici remise en cause, Ceci doit nous interroger sur la pertinence de nos propres représentations.

La Chine n’est pas une démocratie, et même si des élections locales existent depuis 1998, le pouvoir reste largement entre les mains du secrétaire local du Parti communiste. L’exemple du village de Shuige montre que toutes les décisions ne viennent pas forcément d’en haut (top-down).

Le développement de Shuige : une initiative locale

Une initiative locale :

Le choix de développer le tourisme à Shuige vient d’acteurs locaux, notamment de certains membres influents du village. En 2004, le secrétaire du Parti local, après une formation financée par le conseil municipal à Guiyang (capitale provinciale), propose de miser sur le tourisme. Le conseil municipal appuie cette idée, monte un dossier qui est validé progressivement par les niveaux supérieurs. Cela montre que, même si l’accord de l’État est nécessaire, l’impulsion vient du village lui-même, et non d’une directive imposée d’en haut.

Une modernisation négociée

Un processus négocié :

Le développement touristique a aussi été marqué par des négociations et compromis. Deux phases très différentes se sont succédé en quelques années.

-

La première phase (vers 2005) visait à « fossiliser » le centre du village en conservant un aspect traditionnel : maintien des maisons en bois ou habillage en bois des maisons en briques pour attirer les touristes.

-

En parallèle, des transformations majeures ont eu lieu : construction d’une grande place sur d’anciennes rizières, pavillons de bois, écomusée, inscriptions en langue shui. Ces changements ont bouleversé l’organisation du village mais ont aussi créé de nouveaux lieux de vie et de rencontre.

-

De jeunes élèves Shui apprennent à écrire Shui. Students practice Shui writing at a school in Rongjiang county, southwest China’s Guizhou province. (People’s Daily Online/Li Changhua) A la fin, la plupart des maisons sont construites en pierre, modernes, confortables, peintes en rose saumon donnant au village une certaine cohérence. Les pierres noires y sont peintes en trompe-l’oeil pour donner un caractère rustique tout ceci donne l’impression d’être

En 2008, Graham Leicester, en collaboration avec Maureen O’Hara dans leur texte intitulé “Ten Things to Do in a Conceptual Emergency”. parle de l’intériorisation comme d’un mouvement de transformation intérieure.

Le “syndrome de Naf-Naf” : une critique de la modernité

L’auteur, Frederic Landy propose de nommer ceci , le « syndrome de Naf-Naf » : la croyance en une modernité fondée notamment sur l’éloignement de la nature et sur la fin de l’utilisation directe de ses ressources brutes au profit de matériaux manufacturés.

Transformation nécessaire pour répondre à un monde en mutation rapide, incertain et complexe. Il ne s’agit pas simplement d’acquérir des connaissances ou des compétences techniques, mais de changer en profondeur sa manière de percevoir, ressentir, comprendre et agir.L’artisanat véritable est forcément menacé par cette intériorisation telle la cuisine d’un pays lorsqu’elle n’est plus faite sur place. Elle s’adapte le plus souvent au goût local et souvent pour le pire. Il convient d’être souple et pourtant de tenir le cap.